便利なのは嬉しい

でも、便利すぎると空しい

中東や北アフリカで起きている民主化運動に、facebookを初めとするSNSが大きな役割を果たしたというニュースを聞いて、最初は「すごいなあ」と思ったのだけれど、しかしよく考えてみると、何がどう「すごい」のか、実はイマイチよくわかっていないことに気付いた。mixiもtwitterもfacebookもmyspaceも、アカウントだけは取得したものの、一度も使わずに放置したまま。どんな機能があるのかすら把握していない僕には、「インターネットが革命を起こす時代になった」と言われても、なかなかその衝撃度合を具体的にイメージすることができない。なんとなく置いてけぼり感を抱く一方で、しかしきっと僕のような人は案外多いんじゃないかとも思う。

僕が初めて携帯電話を持ったのは高校3年生のときだった。正確に言うと携帯ではなくPHSで(当時携帯の料金は高額だったのだ)、番号もまだ9ケタだった時代だ。ディスプレイはモノクロで、eメールなんて機能も当然無く、かろうじて同機種同士限定でカタカナ15文字程度の“メール的なもの”がやりとりできる、という代物だった。・・・あー、なんか年寄り臭いなあ。

それでも、当時の僕らにとってその“ピッチ”の存在は、それまでの生活を一変させる、まさに革命的なツールだった。それまでは友達に連絡一つするにしても、まず相手の自宅に電話をかけ、受話器に出たご家族に「夜分遅くに・・・」などと詫びつつ、同時に自分の親の目も気にしながら、まるで役所の手続きのように一つひとつ段取りを踏まなければ相手と会話ができなかったのが、ピッチの登場で24時間いつでも自由に連絡が取れるようになったのである。

僕らはいくつものくだらない言葉を、悩み相談を、女の子との約束を、電波に乗せまくった。慣れない手つきでカナ文字をせっせと打ちながら、あの頃、僕は確かに“誰かとつながっている感じ”というものを感じていたと思う。現在ではマナーモードにしっ放しだが、当時は誰かから連絡が来るのが嬉しくて、わざと着信音が鳴るように設定していたのを覚えている。

あれから10数年が経ち、当時とは比較にならないほど携帯やパソコンやその他情報端末は便利になった。しかし、その便利さをどこまで実感できているかというと、僕の場合は結局、高校生の頃と大差ないんじゃないかと思う。写真や動画がメールに添付できるようになったり、ウェブに接続して電車の乗り換え時間を調べられるようになったりはしたけれど、それはやりとりできる情報の「精度」が上がっただけの話で、僕が携帯やパソコンに求めているものは、この10年間あまり変化していない。

むしろ、いちいち「コミュニティ」に所属したり、つぶやいたり、レスをつけたりしなければ誰かとのつながりを維持できないような現行のシステムは、かつての「友人宅への電話」以上に煩雑な気がしてしまう。つまり「そこまでして・・・」なのである。本物と見紛うばかりの美しいグラフィックと多機能を誇る現在のゲームよりも、『スーパーマリオブラザーズ』の方がゲームとして面白い、というパラドックスに似て、技術は進化し続けるとどこか空しくなる。

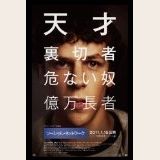

というようなことを、おそらくデヴィット・フィンチャー監督も考えているんじゃないだろうかと、映画『ソーシャル・ネットワーク』を観ていて思った。ハーバードの学生だったマーク・ザッカーバーグと仲間たちのfacebookの開発秘話、ともいうべき物語である。当初は学生限定のサイトだったfacebookは、瞬く間に全世界へと利用者を増やしていく。その加速度的な広まり方を表すように、映画も非常にスピード感のある演出がなされていて、登場人物たちはfacebookという怪物の成長速度に徐々に翻弄されるようになり、やがて人生が大きく変調をきたしていくのである。

技術や産業や資本主義というものは、それ自体に進化・発展を目指すという本能が備わっているものだから、その良し悪しを論じるのは適当ではない。だが、どこか空しい。この映画を観終わると、そんな小さな虚無が胸の中で頭をもたげる。かつての仲間たちとの法廷闘争に巻き込まれ、facebookの輝かしい成長とは裏腹にプライベートは泥沼化していくマーク。彼は全編通してふてぶてしいほどに自信たっぷりで、余裕ありげな表情を崩さないのだが、それでもほんの一瞬、「こんなはずじゃなかったのにな」という表情を見せるラストシーンが、とても印象的な映画でした。