7月上旬の日曜。

天気は薄曇り。気温は20度をちょっと切るくらい。

コンディションとしては悪くありません。

始発に乗って日本橋に到着したのは朝5時半ちょうど。

いよいよです。京都までの長い旅が始まります。

おおお…。高まる!

たもとに日本各地までの里程標がありました。

京都までは503kmとあります。

旧東海道だと550kmなので、これはおそらく現在の車道を基準にした距離なのでしょう。

でもまあとにかく「とんでもなく遠い」というのは分かる。

--------------------------------------------------

■ (1)品川宿へ

今日は初日ということでまずは小手調べ(←弱気)。

2番目の宿場、川崎宿までの約18kmを走ります。

スタートしました。

品川駅まではひたすら銀座中央通り、つまり国道15号(第一京浜)を走ります。

6時前の京橋付近。誰もいないです。

銀座の真っただ中を走ります。

見慣れた景色のこの場所が、

はるか京都までつながっているかと思うとなんか不思議。

新橋。ゆりかもめをくぐります。

大門を通り過ぎ、古川を渡ります。

古川、つまり広尾の天現寺橋を境に上流が渋谷川と呼ばれる川です。

渋谷駅の真下を流れるあの川ですね。

こういう光景を見ると必ず思い出してしまうのが、

映画『パトレイバー2』のしのぶさんと柘植の密会シーン。

(あれは確か日本橋川だったけど)

田町の手前まで来ました。

本日最初の史跡を発見。勝海舟と西郷隆盛の会見の跡地です。

江戸城の無血開城を決めた、あの会談の場所ですね。

こんなところにあるのか。歩道のすぐ脇に碑が立っています。

泉岳寺まで来ました。品川駅はもうすぐ。

ここで、「高輪大木戸跡」を発見。

昔はここが江戸市内への南の玄関口にあたり、

石垣と木戸(江戸後期には廃止)が築かれていました。

暗くて見えづらいですが、上の写真に石垣が映っています。

これは当時のままだそうですよ。

旅人を見送る人は、ここでお別れをしたそうです。

つまり東海道的には、ここから先がいよいよ「旅」となるわけです。

品川駅を通り過ぎて、八ツ山橋を渡ります。

これからしばらくは東海道線よりも東側(海側)を行くことに。

ちなみに、箱根駅伝1区の最初の勝負どころである「新八ツ山橋」は、この隣にあります。

八ツ山橋を渡ると京急線の北品川駅。

その脇にある「北品川本通り」が旧東海道になります。

日本橋からずっと広い国道沿いを走ってきましたが、

ここからはしばらく裏道を進むことになります。

微妙なカーブがいかにも「旧道」という感じ。

情緒、高まる!

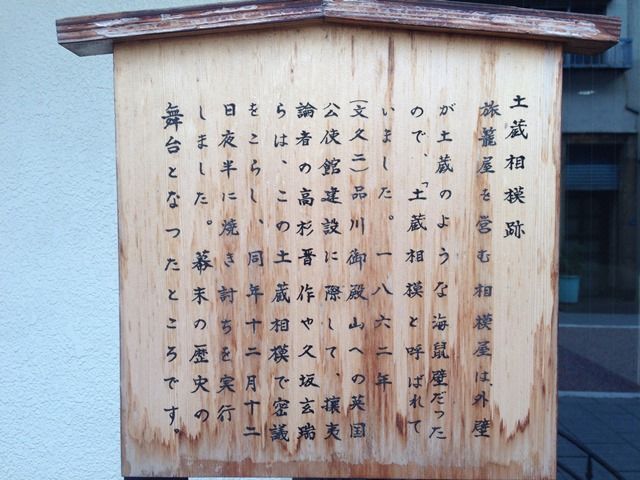

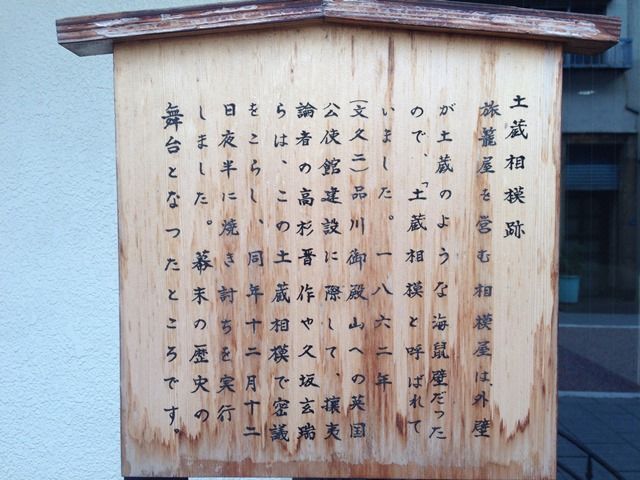

また史跡を発見しました。「土蔵相模」跡。かつての旅籠屋です。

写真の中央に木製の碑が立っているのが分かるでしょうか。

すごい地味な扱いをされてますが、

高杉晋作ら長州藩士が英国公使館焼き討ち事件(1862年)の密議をしたり、

桜田門外の変(1860年)の首謀者である水戸藩士たちが泊まったりした、

歴史的事件の舞台になった場所です。

今はファミマってところがしみじみしますね。

土蔵相模跡からさらに500mほど走ったところにありました。

品川宿本陣跡!

今は「聖蹟公園」という小さな公園になっています。

「本陣」というのは、幕府の役人や参勤交代の大名が泊まる宿泊所のこと。

地元の名家や裕福な家の家屋があてられたそうです。

ちなみに、宿泊客が本陣に泊まりきれない場合に開放された予備の宿泊所は「脇本陣」といいます。

一方、一般の旅人が泊まる宿屋が「旅籠」と「木賃宿」です。

両者は、食事を提供する宿(旅籠)と素泊まり専門の宿(木賃宿)という違いがあります。

これからの東海道ランでは、「本陣跡」をもってその宿場のゴール、セーブポイントとしていこうと思います。

というわけで、まずは1つ目の宿場「品川宿」までたどりつきました。

--------------------------------------------------

■ (2)川崎宿へ

そのまま北品川の商店街を突っ切って、裏道を走り続けます。

やがて品川橋を渡ります。橋の下を流れているのは目黒川。

品川橋は、江戸時代は「境橋」と呼ばれていたそうです。

目黒川が境になって、北品川宿と南品川宿とに分かれていたことが呼び名の理由。

つまり、まだまだこの先も品川宿のエリア内ってことになります。

最低でも沿道に1km以上は宿場町が広がっていたことになりますね。

再び裏道を走り続けます。

出ました、「旧道カーブ」!

さらに2kmほど走るとまた橋がありました。

流れているのは立会川。

橋の名前は浜川橋、またの名を「涙橋」といいます。

この先には、かつて江戸時代に罪人の処刑場があり、

ひそかに見送りに来た親族が、涙を流してこの橋で別れたことから呼ばれたそうです。

少し進むと、その罪人の処刑場がありました。

鈴ヶ森刑場跡です。

ちょうどここで旧東海道は再び国道15号と合流します。

その交差点の一角に跡地が設けられていました。

これが「首洗の井戸」。

周囲に高い建物があるわけではないのに、なんとなく暗い雰囲気。

ちゃんと慰霊碑に手を合わせてきました。

さて、ここから先は再び国道15号を走ります。(正直、つまらない・・・)

京急蒲田駅を通過。(正直、つまらない・・・)

呑川を渡ります。

間もなく東京都も終わりです。

多摩川の手前、一瞬だけ脇道に逸れます。

左が旧東海道、右が国道。

この脇道を少し進むと・・・・

きました六郷橋!

多摩川を渡って神奈川県へ入ります。

南側(神奈川県側)の橋の欄干に船のオブジェがありました。

江戸時代、この場所に橋はなかったので、

東海道を旅する人は渡し船を利用していました。

通称「六郷の渡し」。

東海道の交通上のネックは、途中に大きな河川が多いことでした。

そのため、旅人は何度も渡し船に乗る必要があったのです。

この後、東海道はいたるところに「〜〜の渡し」が出てきます。

六郷橋を渡りきると、国道15号と別れて再び裏道へ。

こういう石碑をちゃんと残してあるところがいいですね。

川崎は、上の写真のような石碑はもちろん、

あちこちに丁寧な説明板も用意してあって、歴史を大事にしてるんだなあという印象を受けました。

多分、歩道の石畳風なデザインも、東海道を意識してのことでしょう。

すごく素敵な演出。

さあ、本陣に到着です。

本陣というのは一つの宿場の中にいくつかあって、

写真にもある通りここは川崎宿の「中の本陣」。かつ丼との組み合わせがシュール…。

川崎宿には他に「佐藤本陣」と「田中本陣」があります。

佐藤さんと田中さんのお宅が本陣にあてられていたんでしょうね。

ということで1日目はこれでおしまい。

ネットの情報だと日本橋〜川崎宿は17km強とあったのですが、

終わってみたら本日の走行距離は、20.7kmでした。

(この誤差が怖い。これからの計画がどうなるのだろうか…)

でもまあ、この日は比較的涼しかったし、距離も短かったので、かなり楽しく走れました。

後半は晴れ間も見えたしね。

2日目は川崎宿から僕の地元、藤沢宿まで走ります。

ツイート

ランキング参加中!

↓↓よろしければクリックをお願いします

天気は薄曇り。気温は20度をちょっと切るくらい。

コンディションとしては悪くありません。

始発に乗って日本橋に到着したのは朝5時半ちょうど。

いよいよです。京都までの長い旅が始まります。

おおお…。高まる!

たもとに日本各地までの里程標がありました。

京都までは503kmとあります。

旧東海道だと550kmなので、これはおそらく現在の車道を基準にした距離なのでしょう。

でもまあとにかく「とんでもなく遠い」というのは分かる。

--------------------------------------------------

■ (1)品川宿へ

今日は初日ということでまずは小手調べ(←弱気)。

2番目の宿場、川崎宿までの約18kmを走ります。

スタートしました。

品川駅まではひたすら銀座中央通り、つまり国道15号(第一京浜)を走ります。

6時前の京橋付近。誰もいないです。

銀座の真っただ中を走ります。

見慣れた景色のこの場所が、

はるか京都までつながっているかと思うとなんか不思議。

新橋。ゆりかもめをくぐります。

大門を通り過ぎ、古川を渡ります。

古川、つまり広尾の天現寺橋を境に上流が渋谷川と呼ばれる川です。

渋谷駅の真下を流れるあの川ですね。

こういう光景を見ると必ず思い出してしまうのが、

映画『パトレイバー2』のしのぶさんと柘植の密会シーン。

(あれは確か日本橋川だったけど)

田町の手前まで来ました。

本日最初の史跡を発見。勝海舟と西郷隆盛の会見の跡地です。

江戸城の無血開城を決めた、あの会談の場所ですね。

こんなところにあるのか。歩道のすぐ脇に碑が立っています。

泉岳寺まで来ました。品川駅はもうすぐ。

ここで、「高輪大木戸跡」を発見。

昔はここが江戸市内への南の玄関口にあたり、

石垣と木戸(江戸後期には廃止)が築かれていました。

暗くて見えづらいですが、上の写真に石垣が映っています。

これは当時のままだそうですよ。

旅人を見送る人は、ここでお別れをしたそうです。

つまり東海道的には、ここから先がいよいよ「旅」となるわけです。

品川駅を通り過ぎて、八ツ山橋を渡ります。

これからしばらくは東海道線よりも東側(海側)を行くことに。

ちなみに、箱根駅伝1区の最初の勝負どころである「新八ツ山橋」は、この隣にあります。

八ツ山橋を渡ると京急線の北品川駅。

その脇にある「北品川本通り」が旧東海道になります。

日本橋からずっと広い国道沿いを走ってきましたが、

ここからはしばらく裏道を進むことになります。

微妙なカーブがいかにも「旧道」という感じ。

情緒、高まる!

また史跡を発見しました。「土蔵相模」跡。かつての旅籠屋です。

写真の中央に木製の碑が立っているのが分かるでしょうか。

すごい地味な扱いをされてますが、

高杉晋作ら長州藩士が英国公使館焼き討ち事件(1862年)の密議をしたり、

桜田門外の変(1860年)の首謀者である水戸藩士たちが泊まったりした、

歴史的事件の舞台になった場所です。

今はファミマってところがしみじみしますね。

土蔵相模跡からさらに500mほど走ったところにありました。

品川宿本陣跡!

今は「聖蹟公園」という小さな公園になっています。

「本陣」というのは、幕府の役人や参勤交代の大名が泊まる宿泊所のこと。

地元の名家や裕福な家の家屋があてられたそうです。

ちなみに、宿泊客が本陣に泊まりきれない場合に開放された予備の宿泊所は「脇本陣」といいます。

一方、一般の旅人が泊まる宿屋が「旅籠」と「木賃宿」です。

両者は、食事を提供する宿(旅籠)と素泊まり専門の宿(木賃宿)という違いがあります。

これからの東海道ランでは、「本陣跡」をもってその宿場のゴール、セーブポイントとしていこうと思います。

というわけで、まずは1つ目の宿場「品川宿」までたどりつきました。

--------------------------------------------------

■ (2)川崎宿へ

そのまま北品川の商店街を突っ切って、裏道を走り続けます。

やがて品川橋を渡ります。橋の下を流れているのは目黒川。

品川橋は、江戸時代は「境橋」と呼ばれていたそうです。

目黒川が境になって、北品川宿と南品川宿とに分かれていたことが呼び名の理由。

つまり、まだまだこの先も品川宿のエリア内ってことになります。

最低でも沿道に1km以上は宿場町が広がっていたことになりますね。

再び裏道を走り続けます。

出ました、「旧道カーブ」!

さらに2kmほど走るとまた橋がありました。

流れているのは立会川。

橋の名前は浜川橋、またの名を「涙橋」といいます。

この先には、かつて江戸時代に罪人の処刑場があり、

ひそかに見送りに来た親族が、涙を流してこの橋で別れたことから呼ばれたそうです。

少し進むと、その罪人の処刑場がありました。

鈴ヶ森刑場跡です。

ちょうどここで旧東海道は再び国道15号と合流します。

その交差点の一角に跡地が設けられていました。

これが「首洗の井戸」。

周囲に高い建物があるわけではないのに、なんとなく暗い雰囲気。

ちゃんと慰霊碑に手を合わせてきました。

さて、ここから先は再び国道15号を走ります。(正直、つまらない・・・)

京急蒲田駅を通過。(正直、つまらない・・・)

呑川を渡ります。

間もなく東京都も終わりです。

多摩川の手前、一瞬だけ脇道に逸れます。

左が旧東海道、右が国道。

この脇道を少し進むと・・・・

きました六郷橋!

多摩川を渡って神奈川県へ入ります。

南側(神奈川県側)の橋の欄干に船のオブジェがありました。

江戸時代、この場所に橋はなかったので、

東海道を旅する人は渡し船を利用していました。

通称「六郷の渡し」。

東海道の交通上のネックは、途中に大きな河川が多いことでした。

そのため、旅人は何度も渡し船に乗る必要があったのです。

この後、東海道はいたるところに「〜〜の渡し」が出てきます。

六郷橋を渡りきると、国道15号と別れて再び裏道へ。

こういう石碑をちゃんと残してあるところがいいですね。

川崎は、上の写真のような石碑はもちろん、

あちこちに丁寧な説明板も用意してあって、歴史を大事にしてるんだなあという印象を受けました。

多分、歩道の石畳風なデザインも、東海道を意識してのことでしょう。

すごく素敵な演出。

さあ、本陣に到着です。

本陣というのは一つの宿場の中にいくつかあって、

写真にもある通りここは川崎宿の「中の本陣」。かつ丼との組み合わせがシュール…。

川崎宿には他に「佐藤本陣」と「田中本陣」があります。

佐藤さんと田中さんのお宅が本陣にあてられていたんでしょうね。

ということで1日目はこれでおしまい。

ネットの情報だと日本橋〜川崎宿は17km強とあったのですが、

終わってみたら本日の走行距離は、20.7kmでした。

(この誤差が怖い。これからの計画がどうなるのだろうか…)

でもまあ、この日は比較的涼しかったし、距離も短かったので、かなり楽しく走れました。

後半は晴れ間も見えたしね。

2日目は川崎宿から僕の地元、藤沢宿まで走ります。

ツイート

ランキング参加中!

↓↓よろしければクリックをお願いします