みっともなくて無様な

「今」をさらけ出す

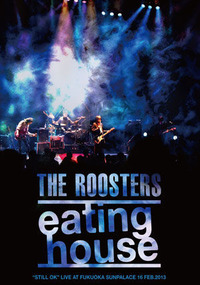

ザ・ルースターズの再結成ライヴのDVD『eating house』を見ました。

ルースターズは1980年にデビューした、ひと世代前のバンドです。

しかし、チバユウスケや浅井健一をはじめ、

名だたるミュージシャンたちがこぞって彼らへのリスペクトを口にするなど、

現在の日本のロックシーンに対して大きな影響を与えました。

僕自身は完全に後発のリスナーですが、そのような客観的立場から聴いても、

ルースターズに対する評価が決して大げさでないことは分かります。

スピーカーから漏れ出してきそうなほど圧倒的な熱量。

しかし、その熱をそのまま叩きつけるのではなく、

3コードを基調にしたトラディショナルなサウンドに落とし込む高い理性。

両方が高い次元で融合しているという点で、

ルースターズの音楽、とりわけ大江慎也(Vo&Gt)が病気で脱退するまでの前期ルースターズの音楽は、

ロックの一つの完成形といっても過言ではないと思います。

ルースターズは2004年、フジロックフェスティバルのステージで、

音楽活動自体から長らく離れていた大江慎也を含む、

オリジナルメンバー4人によって正式に解散が宣言されるのですが、

ここ数年、散発的ではあるものの、

4人が再び集まりルースターズとしてライヴを行う機会が増えているようです。

そんな中で、2013年2月、地元福岡でこれまでで最も規模の大きな再結成ライヴが行われました。

その映像を収録したのが、この『eating house』です。

一言で言えば、「傷だらけ」のライヴでした。

いえ、演奏は素晴らしいです。

バンドに再合流した井上富雄(Ba)と池畑潤二(Dr)、

そして結成以来ずっとルースターズという屋号を支えていた花田裕之(Gt)の3人は、

ベテランの円熟と変わらぬ熱さとを感じさせる、質の高い演奏を聞かせてくれます。

傷を負っているのは他でもない、バンドの顔である大江慎也です。

かつての、ちょっと甲高くて気だるさを漂わせていたあの「声」は、もうどこにもいません。

歌詞は聞き取れない、ピッチは合わない、リズムは外れる。

サイドギタリストとしてはなんとか形になっているものの、

ボーカリストとしては、ハッキリ言えば「無残」としか呼べません。

大江慎也は長らく健康を損なっていました。

80年代半ばに精神を患いバンドを長期離脱、

ようやく治ったと思った矢先の2000年、

大腸に潰瘍が見つかり、全摘出という大手術を受けました。

長年にわたって蓄積した心身へのダメージは、

大江慎也からボーカリストとして決定的な何かを失わせてしまったのではないかと思います。

しかし、そのような無残な姿を晒す大江慎也を、観客は熱狂的に迎えます。

メンバーの3人も、何よりもまず「大江をサポートする」という一点に集中しているように見えます。

(<恋をしようよ>でリズムを外して歌えなくなった大江を、

他の3人が同じシークエンスを繰り返しながら大江が再び歌うのをじっと待っている姿は印象的でした)

まるで、会場全体が大江慎也というガラス細工を、大事に大事に包んでいるようです。

僕は映像を見ながら、ルースターズは音楽ではなく、「物語」なのだと感じました。

大江慎也が再びギターを手にし、マイクの前に立ったこと。

それをオリジナルメンバーの3人が迎えたこと。

30年間待ち続けた奇跡が、今まさに目の前で起きているという感激と、

しかし、いつまたこの夢が覚めてしまうかわからないという緊張の中で、

観客は、目の前で鳴っている音楽そのものよりも、

それぞれの頭の中で醸成されたルースターズという「物語」に対して、

熱狂しているんじゃないかと思いました。

音楽が「物語」を生むこと。

このこと自体は、僕はロックという音楽がもつ最も素敵な副次的効果の一つだと思います。

僕だって、ロックが物語を生みださなければ、

ビートルズやビーチボーイズにこんなにも夢中にならなかったかもしれません。

しかし、同時に思うのは、

それはやっぱり、あくまでまず音楽ありきだろうということです。

仮に年老いて、若い頃と同じパフォーマンスができなくなっても、

そのぶん歌の円熟味やバンドのアンサンブルの奥深さといった新たな発見がなければ、

「物語」が更新されるはずがありません。

その点で言うと、『eating house』のルースターズ(大江慎也)は、

僕の中では「音楽ありき」を満たす演奏水準ではなかったのです。

にもかかわらず、なぜ観客は熱狂しているのか。

そして、なぜ、大江慎也はそんなコンディションにもかかわらず、

「醜態をさらすこと」をわかっていながら、それでもステージに立ったのか。

僕は首をかしげながら、『eating house』を見続けました。

すると、ライヴも中盤を過ぎたあたりから、

徐々に大江慎也を見る目が変わってきました。

歌は相変わらずです。

声はますますくぐもって、かすれてよじれ、ほとんどメロディーを追えてません。

しかし、それでもなおマイクに向かい続ける大江。

その姿に、僕はだんだんと鬼気迫るものを感じるようになりました。

もし彼が歌わなければ、バンドにカムバックしなければ、

ルースターズというバンドは「伝説」のままでいられたかもしれません。

それなのに、その伝説を自ら壊すことを承知でマイクの前に立つ大江慎也は、

「伝説のルースターズ」を守ろうとしているのではなく、

「今のルースターズ」を生み出そうともがいているのだろうと思うのです。

みっともない姿だけど、惨めな姿だけど、

それこそが「今のルースターズ」なのだと、彼は全身を通して伝えてきます。

そこには、過去に安住することを拒否した、

「今を生きる者」だけが放つ強烈な緊張感があります。

何もかもをさらけ出していく大江慎也の姿に、

(伝説の続きという)「物語」を期待していたのは僕の方だったのだと、

冷や水を浴びせられたような気持ちになりました。

もちろん、「今のルースターズを生み出そうともがく大江慎也」というのも、

ある意味では「物語」です。

しかし、同時にこれは「ドキュメント」でもあります。

「今」をさらけ出すことが、時にパフォーマンスそのもの以上に心を揺さぶることがあり、

そしてそれが新たな「物語」を生む。

「物語」と「ドキュメント」という相反する二つの要素がつながる点に、

ロックという音楽の奥深さがあるように思います。

『eating house』を見ながら僕は、

ロックはアートというよりも「スポーツ」に近いかもしれないと考えていました。

ステージに注がれる観客の熱狂はまるで、

何度もリングに沈められながらも立ち上がろうとするボクサーに送られる、

「エール」のように見えました。

ツイート

ランキング参加中!

↓↓よろしければクリックをお願いします